基于自然的解决方案:流域“河漫滩”的恢复

“流域的可持续未来”是水基金与长三角生态修复网络共同发起的评论专栏,旨在探讨实现流域韧性的潜在方向、积极措施、借鉴案例与未来展望,为行业、社会贡献有参考价值的水资源及湿地生态保护相关建议,以期引发更广阔的思考与探讨。本文是专栏第二篇——《基于自然的解决方案:流域“河漫滩”的恢复》,欢迎阅读与分享。

东亚的暴雨,欧洲的干旱,今年夏天的自然灾害引发了许多人对于极端气候的反思。

中国拥有众多河流。根据水利部数据,流域面积在1000平方千米以上的河流便多达1500余条,更小的流域更是不计其数。与水为邻,极端气候下,更频发的洪水或许成为不得不面对的“常客”。

传统的防洪技术性措施往往通过筑堤坝、建蓄洪池来削减洪峰。例如,在上游设置蓄洪池,在下游设置可控的蓄洪圩田,将河道渠化,可以显著降低洪峰水位。然而,这类措施往往依赖于精准的洪水预报,并且在实践中似乎并不足以保护沿岸人群的人身与财产安全。同样地,不断增高的堤坝确实可以改善本地的防洪能力,但堤坝所起到的效果往往只是将问题转移至下游,增加下游居民的危险。并且,上游的堤坝会阻断水路连通而影响生物多样性,破坏水患定期发作的节律,导致河床抬升,也使得河岸带缺少营养,对流域环境产生更为复杂的影响。

因此,除了建设更多蓄洪池或筑造更高的水坝,有没有其他更具韧性的方式呢?

答案或许藏在河流本身的天然形态中。在河流发育的过程中,往往伴生有天然的“河漫滩”(floodplain)。

天然河漫滩的形态。(图片来源 / Network for Engineering with Nature)

流域天然海绵“河漫滩”的危机

河漫滩(或被称为“洪泛区”“洪泛平原”,英文为floodplain),是一种自然景观的特定组成部分,其形成和存在源于与水道的联系,从而实现水流、沉积物、营养物质和生物体的交换。它们往往以冲积森林、草地和半淹没湿地类的形态存在;当洪水量过大时,它们会吸收、截留洪水,并使得径流减缓,洪峰减弱与分散,因而能够有效预防洪水引起的灾害。上游的河漫滩还可以减轻下游人口稠密区域的水位压力,有助于流域整体实施自然防洪措施。除此之外,河漫滩囊括的沙洲、浅滩、沼泽、湿地等多样的自然景观为生物提供了良好的栖息地。

赞比亚巴罗茨河的河漫滩,属于大型洪泛平原。这类河漫滩能够形成完整的湖泊(被称为“牛轭湖”),为濒危物种提供栖息地;或能够搬运大量沉积物,形成小岛或河流三角洲。(图片来源 / ewitait via Flickr)

黄河流域位于宁夏青铜峡市的河漫滩,形成了“大拐弯”。(图片来源 / 新华社)

修复河漫滩的生态系统,被认为是一种补充技术性防洪的措施,其目的在于使水道与其河漫滩重新连接而形成自然的滞洪区。在上游或支流形成有自然的河漫滩,能够减少流域其他区域的损失,从而能够从整体上更有效地预防洪水。

然而,世界各地的河漫滩都面临着栖息地丧失、污染以及水文形态条件改变带来的威胁。城市化增加了河漫滩不透水表面的比例,降低了地貌多样性,并通过改变径流状态影响了泥沙平衡。沿河修建堤坝同时加剧了河岸森林或植物群落的砍伐,并推高了河岸高度。还有一些研究认为水资源开发(如取水灌溉、市政/工业供水、水力发电等)是河漫滩退化的主要原因之一,导致河漫滩生态状况下降。

比这些更严重的是技术性的水道开发并不遵循自然规律,河流被截弯取直,河岸被不断加固,导致蓄水空间减少,径流速度加快,反而使人们越来越没有时间调整及应对更高、更快、更频繁的洪水。除此之外,在很多地区,人们惯于在河流与河漫滩之间筑坝,从而在原有的天然河漫滩发展密集的农业、住宅区或交通路线。上述行为,都是造成如今的河漫滩大幅萎缩或几乎无法发挥滞留洪水作用的根本原因。

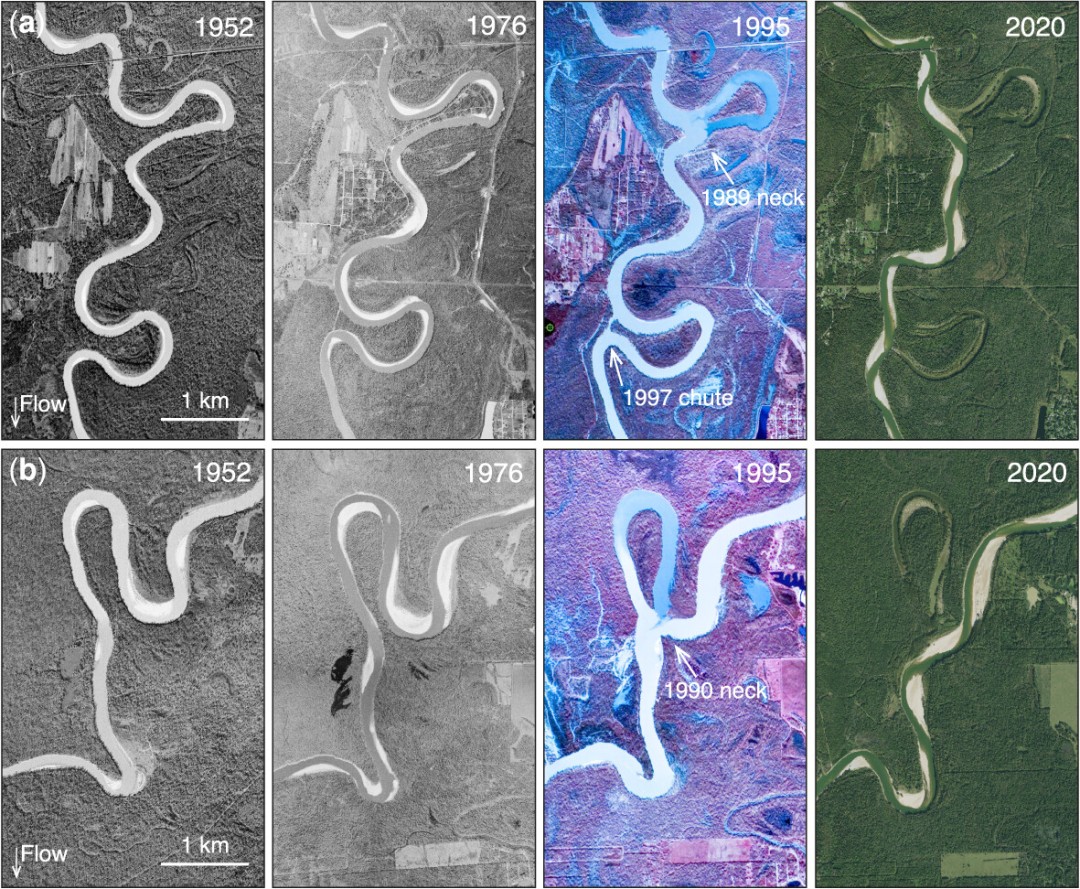

美国德克萨斯州三一河于1985至2022年发生的截弯取直延时航拍照片及卫星图像,截弯取直改变了水流动力学,导致流速加快,径流量增大,从而加剧了洪水风险。三一河在历史上由于被用作航道,被迫进行截弯取直,或是修建风险不可控的水坝,导致时常洪水泛滥,仅2024年周边社区就被淹没了3次。(图片来源 / CM Speed, Z Sylvester, PD Morris, D Mohrig, 2024, The impact of post-cutoff bend curvature on channel kinematics in meandering rivers: An example from the Trinity River, Texas, USA. Geological Society, London, Special Publications 540 (1), SP540-2023-118)

仅存的河漫滩也面临生态危机。许多河漫滩的森林虽然依然存在,但大多已从自然再生林转变为人工林。湿地不再呈现原有的生态系统,而正在被更适应水库岸线水情的植物群落所取代,甚至被使用非本地树种的林业系统所取代。

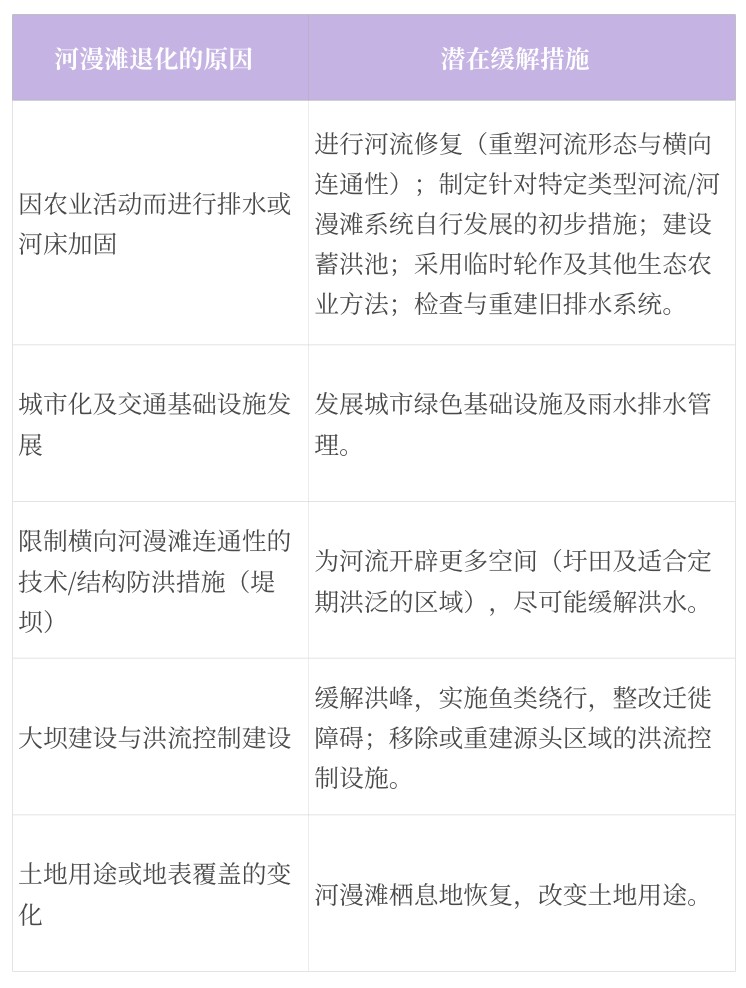

表1. 河漫滩退化的常见原因及潜在缓解措施

(资料来源 / Jakubínský, J., Prokopová, M., Raška, P., Salvati, L., Bezak, N., Cudlín, O., Cudlín, P., Purkyt, J., Vezza, P., Camporeale, C., Daněk, J., Pástor, M., & Lepeška, T. (2021). Managing floodplains using nature-based solutions to support multiple ecosystem functions and services. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 8(5), e1545.)

根据Jakubínský et al. (2021) 的论文《使用基于自然的解决方案管理河漫滩以支持多种生态系统功能和服务》(Managing floodplains using nature-based solutions to support multiple ecosystem functions and services),尤其自20世纪50年代初以来,欧洲约有70%至90%的河漫滩出现生态退化。21世纪初,北美(不包括加拿大北部与阿拉斯加)约有46%的河漫滩被集约耕种,非洲则有11%的河漫滩被耕种;北美90%的河漫滩被描述为“已耕种”且“无功能”。

在中国,广义上的“河漫滩”普遍被称为“洪泛区”。中国约有10%左右的国土属于洪泛区;由于其地势平坦,自然资源得天独厚,居住着全国一半的人口,聚集了全国60%-70%的财富,可想而知河漫滩被人类活动占用的程度。这些所谓的“洪泛区”很大一部分便是人们熟知的长江三角洲、珠江三角洲等地势平坦、土地肥沃、人口稠密、工农业与交通发达之地,也是洪水易光顾之地。

河漫滩被大量占用也影响着流域生态系统。今年的两会上,人大代表王琼提出长江流域需推进河漫滩保护修复与江湖连通的问题,并引用研究数据,指出“目前长江干流仍存在江湖阻隔问题,失去河漫滩的江段,鱼类幼体存活率下降70%,江豚食物链长度缩短50%”。

因此,无论是出于防洪的考虑,还是对于流域水生生态系统健康的关切,恢复河漫滩都是势在必行的举措。

如何恢复“河漫滩”?

大量已有的实践发现,防洪的主旨在于创造尽可能多样化的结构与“摩擦”空间,从而降低河流流速,激活更大的滞留量,减少水道的径流量。因此,一方面需要对水道本身及其河漫滩进行生态修复,延缓、减轻沿途洪水的冲击波;另一方面,国际经验显示,尤其在中小型流域,采用多种“分散”的防洪措施,比大规模“集中”式的措施更加有效。

河漫滩的修复工作,主要在于恢复其被改变的原有土地用途,并创造近自然结构。这些工作必须同时匹配对河流沿岸所采取的措施,使得二者在功能和规划上能够紧密结合,产生良好的效果。

表2. 德国联邦环境署总结的河漫滩与河流沿岸恢复相结合的措施

(资料来源 / 德国联邦环境署)

需要预留多少空间给河漫滩恢复?

——水体自然面积需求 VS. 可用的国土空间

河漫滩的修复需要预留充足的国土空间,而正是这一点,对于许多修复项目来说是一项挑战。

意大利的塔利亚门托河拥有充足的自然水道开发空间。而在我国,由于密集使用,对于河流修复项目的空间预留往往不足。(图片来源 / Stockr / Fotolia)

2022年,水利部发布《关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》,要求明确河湖水域岸线空间管控边界,以及严格河湖水域岸线用途管制,并推进河湖水域岸线生态修复。该意见出台的背景,旨在对于过去出现的一些地区人为束窄、挤占河湖空间或过度开发河湖资源等问题的回应,希望在完善河长制的同时使得与水争地的发展方式发生根本转变。

恢复近自然状态必须先估算水体的自然面积需求,而这一点取决于河流的类型以及水体的大小,需要依据一定的水体模型进行评估。现实中,水体的自然面积需求与实际能够提供的空间可用性往往不相匹配,对修复项目提出了更高的要求。——即在充分考虑河流气候韧性、水资源战略、自然保护计划及沿岸经济发展等多重需求后,兼顾流域周边土地用途(如开发、交通、农业等),适当将河流的生态修复进程融入人文景观的同步发展中。

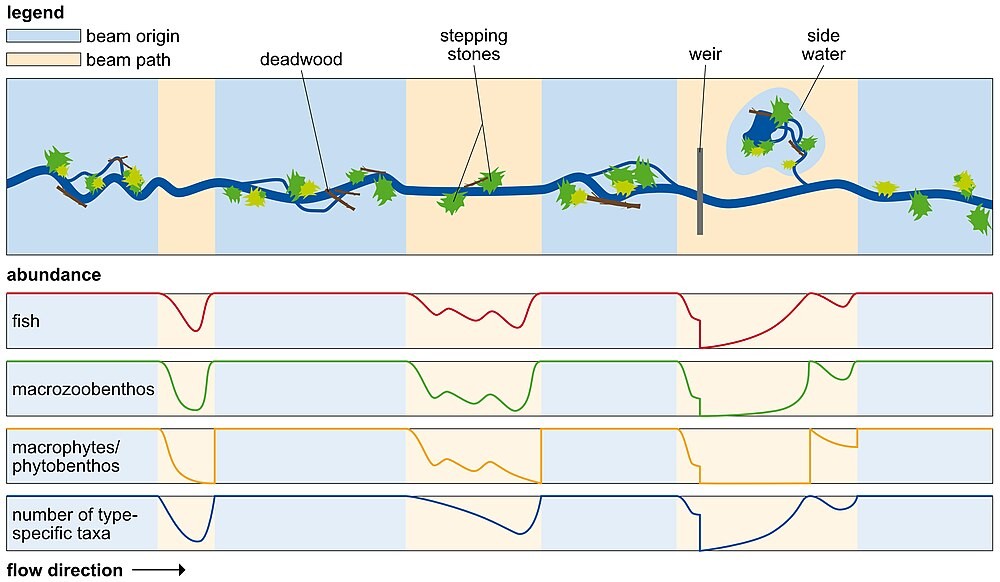

一些其他国家的实践经验,提供了在有限的可利用国土空间内最大程度恢复流域的方法。例如,从水生生态的角度来看,流域的生态保护遵循“光束起源概念”(Beam origin concept)。依赖于水生生物的迁移或漂移并建立生物群落,生态状况良好的河段对于生态状况欠佳或较差的河段具有积极影响,高水文形态质量和稳定的种群(如鱼类)可以向邻近的欠佳区域辐射积极效果。因此,只要通过合理的选点,重点保护那些可以被作为“光束源点”的河段周围的土地,就可以有效利用现有资源来最大幅实现流域生态状况的改善。这类理论为国土空间不足情况下的河漫滩恢复工作提供了参考思路。

“光束起源概念”示意图。该概念最早为德国土地管理委员会于2008年提出,旨在实现欧盟《水框架指令》的目标。其中的生态条件极好的河段,不一定位于干流,可以位于支流。需要满足的条件是:(1)近自然的结构、水文及水力性质;(2)典型生物自然栖息地,且这些生物可以漂移/迁移到其他河段。(图片来源 / Wikipedia)

即便如此,土地供应与管理仍是任何一个国家/地区河漫滩恢复工作得以成功实施的前提。多数国家均对广义的“河漫滩”(即洪泛区)进行分区,根据地形、地势,洪水特性、洪水频率、行洪时的水深、流速以及可能造成的危害程度,严格划分允许开发的土地和不宜开发的土地,防止盲目发展。

在我国,随着“多规合一”的确立,湿地作为独立的生态空间亦得以确认。2022年,我国颁布《湿地保护法》,与过去其他涉水法律侧重于湿地的开发利用有所不同,这部法律以保护优先为理念,将严格湿地生态空间用途管制的规定予以法治化。然而,在用途管制上,这部法律却又以“尊重现状”的方式衔接过去其他涉水法律,造成行政机关面对理念相互矛盾的法源而两难的处境。这需要在未来进一步确认“生态文明”下以湿地的生态保护为基础价值的理念,统筹协调法律间的矛盾之处,引导涉水行政工作中将评估流域生态功能的不利影响纳入许可审查中加以考量,进一步完善以流域生态保护为先导条件的用途管制。

空间规划、修复技术、创新性融资并重

——恢复河漫滩的国际经验

更早进入工业化并出现自然环境与人类活动争夺河漫滩的西方发达国家,更早地面临需要整治与恢复河漫滩的迫切需求,因此也提供了一些经过实践检验的具体案例,呈现出空间规划、修复技术与创新性融资并重的特征。

美国华盛顿州皮尔斯县开发限制与低密度分区措施

美国华盛顿州的皮尔斯县(Pierce County)实施了与开发限制和低密度分区相关的监管改革,保护生命财产免受洪水侵袭,同时也带来了一系列环境效益(如河流水流状态恢复至自然状态),改善了鱼类及大型无脊椎动物栖息地,提高了生物多样性。

皮尔斯县的普亚卢普河泛滥。红线标示了这条河道堤坝的历史位置。此后,这些堤坝被清退,以达到河流以更自然的方式蜿蜒流淌的目标。(图片来源 / Dennis Dixon, CFM, Pierce County Public Works - Surface Water Management)

过去,皮尔斯县长期以来遭受洪灾,90年代以来严重洪灾造成的经济损失已超7.25亿美元。为此,皮尔斯县制定多项法规管理河漫滩的开发位置及方式,如泄洪道内严禁所有新开发项目,等等。为了向现有居民、开发商和未来房主通报洪灾风险,该县创建了一个供公众使用的GIS网络地图,允许居民叠加数据层,使得任何有电脑的人都可以轻松查询他们目前的住宅、规划中的开发项目或其他社区是否面临洪灾或其他自然灾害风险。他们甚至可以查看地块上是否存在潜在的敏感自然区域,如鱼类及野生动物栖息地、湿地,提高了该县的决策透明度与科学性。

美国佛罗里达州棕榈滩县“环境敏感土地征用计划”

另一个位于美国的成功案例,佛罗里达州的棕榈滩县(Palm Beach County)为了恢复湿地生态系统的乡土植被,在20世纪80年代制定了“环境敏感土地征用计划” ,规定了对拥有大量乡土植物的土地进行分级分类的标准,以便服务于这些区域被征用为自然保护区域。通过上述计划,数千英亩土地得以征用与维护,不仅控制了雨水径流,还保护了数百种乡土物种。

佛罗里达州棕榈滩县保护债券公投项目

1999年。棕榈滩县通过环境资源管理局(ERM)在县内各地购买了多块环境敏感型地块用于保护。保护债券公投拨款1.5亿美元用于开放空间用途的土地征用计划,旨在保护环境敏感型土地(ESL)、水资源用地、绿道、农业用地、开放空间。县委员会指示,该债券收益中的1亿美元用于农业保护区的土地征用,5000万美元将用于全县范围内的ESL土地征用。征用这些自然区域是为了保护乡土生态系统及生物多样性,包括栖息其中的濒危、受胁、珍稀动植物。同时这些区域将向公众开放,用于休闲娱乐、环境教育及科学研究。

棕榈滩县的自然保护区保存了数百种动植物。其中一些物种,如濒临灭绝的四瓣木瓜(Asimina tetramera)和佛罗里达丛鸦(Aphelocoma coerulescens),在这里找到了它们为数不多的家园。(图片来源 / FEMA)

此外,该县还采用多层保护地役权和契约限制(主要针对废弃农田)保护天然河漫滩,河漫滩的存在不负众望对水质产生了积极影响;通过维护蓄洪区与渗透区,这一举措有效减少了洪水损失。同时,大多数自然区域被用于开展生态休闲活动,促进了文旅产业发展。棕榈滩县的环境资源管理官网显示,该局接管了超过31,000英亩的保护区,当地存在的6种生态系统类型中各有3块样地被纳入了自然区域计划,乡土物种种群实现了反弹与恢复,这些环境敏感土地称为了佛罗里达州密集开发中的“飞地”,进一步吸引了爱好者与游客的光顾。

慢跑者在棕榈滩县的自然区域奔跑。(图片来源 / FEMA)

德国富尔达河流域防洪共治

位于德国的富尔达河流域恢复项目则成为流域共治防洪的突出典范。富尔达河全长220公里,其中约100公里被指定为德国的联邦航运水道或内河。尽管如此,出于防洪考虑,富尔达河的多个河段仍被进行了河道形态的近自然改造,成为德国联邦“蓝丝带”计划恢复德国航运水道自然状态并发挥作用的典范。

富尔达河流域的总体规划由河流流经的黑森州贝布拉、罗滕堡、阿尔海姆三市合作制定,充分考虑了自然保护、水资源管理、旅游业、文化景观及当地居民的利益,利用“分区”概念明确了自然保护、耕地种植、草地利用、休闲娱乐及砾石开采等用途的空间优先顺序。分区概念简化了土地整治工作,使得特定区域可以在土地整治的过程中被重新分配。此外,分区概念以“区域池”的形式汇集了生态补偿措施的可能地块,促进了补偿措施对尽可能多的受保护的生态资产的影响,使其在更大、更连续的区域内得以实施并达成保护目标。

经过生态修复,富尔达河约90%的天然河漫滩被恢复,仅10%处于筑堤状态,对防洪起到了巨大积极作用。例如,罗滕堡附近的河漫滩恢复使其天然洪滞留能力提高了25万立方米以上,并在2001年冬季的一场洪水中,与同类泄洪事件相比,降低了市区洪水水位近1米。延长的水流路径减缓了洪水的冲击波,更减轻了下游地区的压力。

河道拓宽及分流。富尔达河及其河漫滩的恢复为珍稀动植物创造了栖息地,其中包括矶鹬(Actitis hypoleucos)、崖沙燕(Riparia riparia)和普通翠鸟(Alcedo atthis)等鸟类。(图片来源 / Marco Linke, Medieningenieurbüro Manntau)

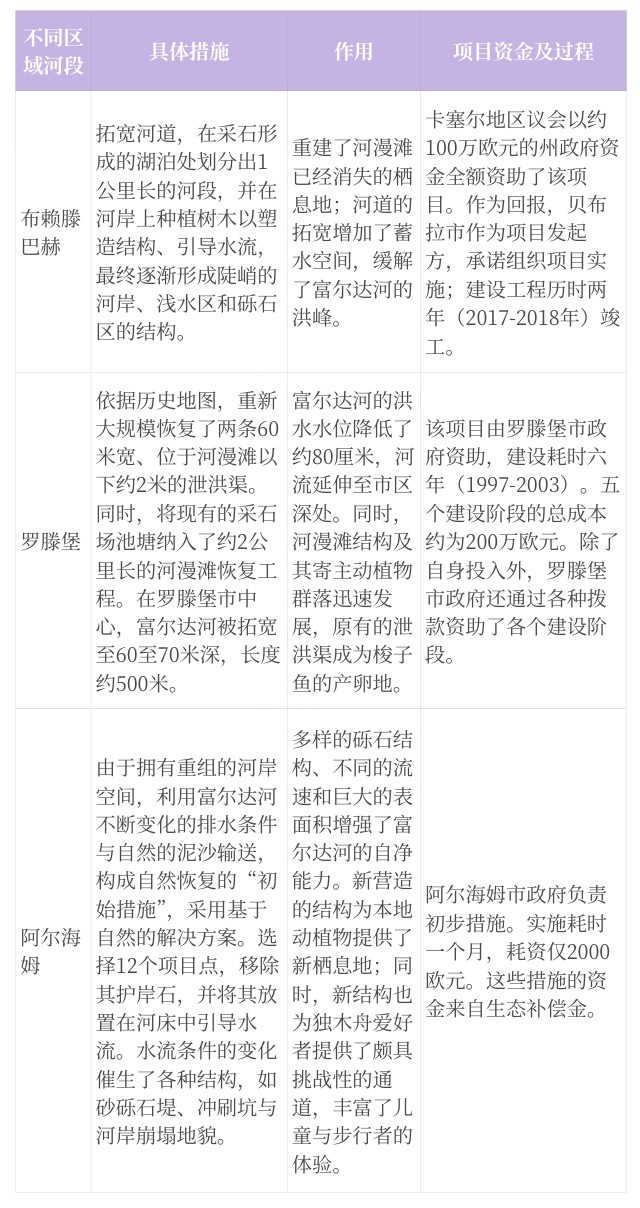

在具体的生态修复措施上,富尔达河流域因地制宜,在不同河段针对自身的具体请款做出了积极的探索与示范。

表3. 德国富尔达流域不同河段的具体恢复措施细节

(资料来源 / 根据德国联邦环境署资料重新整理)

合理的流域总体规划在富尔达河治理上实现了利益平衡。富尔达河漫滩的总体规划出彩之处在于其基于流域防洪的共识,求同存异,努力实现不同利益相关方的制衡,如环境保护类志愿者协会、钓鱼爱好俱乐部以及市民的防洪诉求,因而在具体的开发项目获批层面拥有坚实的群众基础,大大降低了生态修复类项目的行政审批难度。

在项目融资及资助上,富尔达河流域的创新之处主要有三点:(1)实现了跨领域/部门的协同融资,如将黑森州近自然水域资助计划中的85%的州政府资金与15%的自然保护基金融合投资;(2)将技术防洪类资金用于支持生态修复类项目,极大节省成本,如在富尔达河的支流上建造自然滞留区,而非规划中的运河或滞留池,节省了约20万欧元的建设成本;(3)采用因地制宜且造价低廉的“基于自然的解决方案”,如在阿尔海姆附近选择12个项目点将护岸石用于引导水流,无需任何昂贵的土方工程,每个项目的成本远低于1,000欧元;将原有的砾石开采产业与河漫滩方法相结合,创造出近自然的次级河漫滩。这些跨界协同、小而分散的措施均指向一个成功的生态修复项目理应配套合理、不僵化的项目融资及资助方式,是未来落地“基于自然的解决方案”可以借鉴的方法。

在长三角的水源地恢复河漫滩

2018年2月起,中国第二支水基金“千岛湖水基金”在长三角的水源地千岛湖启动。出于水源地保护的目的,探索解决世界性的流域难题——“农业面源污染”,水基金项目组摸索出了“过程拦截”的方法,即在河流进入库区之前构建生态湿地屏障,通过土壤、植物净化水质。(点击此处查看原文)

“过程拦截”的实践之下,千岛湖流域内的几个河漫滩被恢复,提升了项目地的生物多样性,并起到了蓄洪作用。以下以位于淳安县的威坪小五都入湖口的湿地恢复为典型河漫滩恢复案例展开。

小五都湿地位于千岛湖畔淳安县威坪镇小五都流域入湖口,是千岛湖水基金首个湿地修复项目,2023年3月启动,同年12月竣工。项目地原是该流域内主干流的河漫滩,由于人类对于河流进行渠化改造成为耕地,后因乡村空心化而逐渐荒废退化成为荒草滩。

在洪水季节,该区域会形成表流型湿地,受汛期干扰,在耕地与河漫滩两种形态之间反复切换,长期面临来自农耕活动与水文作用的双重压力,是千岛湖不少已退化的河漫滩的典型困境。千岛湖有超过140个小流域,大部分小流域入口处均存在类似情况,因此该项目是对千岛湖河漫滩恢复的试验。

项目组在小五都湿地恢复了河流与河漫滩之间的连通性,营造出林地、灌草和水域等多元化生境类型,为本地的生物种群复苏创造了条件。湿地被规划为多个彼此相连的子单元,设置了深浅不一的水塘,引入了11种水生植物用于修复,包括水葱、鸢尾、荷花等挺水植物,睡莲、萍蓬草等浮叶植物,以及苦草、狸藻等沉水植物,营造了丰富的生境,不仅起到了净化水质的作用,还为乡土物种提供了理想的栖息地。

通过地形调整、植物群落恢复等措施,为生物提供多样化的栖息地环境。(图片来源 / 千岛湖水源地保护公众号)

项目地在尚未竣工时的秋季汛期经历了洪水,部分植物由于根系尚浅,未能稳固住土壤,被大水冲到了湿地最末端的池塘生根发芽,形成了高密度的“水下森林”。而在同年的生物调查中发现,相比对照组(下图右侧),小五都湿地在改造后的生物量上有了较大的提升。在洪灾中,自然程度越高的区域,其保留的植物与昆虫资源多样性指数越高,群落状态越稳定。

小五都湿地项目功能分区(左),包含NbS自然恢复湿地区、林地区、人工湿地区、草滩恢复区。同时,在项目中的生物调查中,由第三方科研团队选取距项目地5公里外的另一处半自然湿地作为对照区(右),位于威坪镇良岸村,主要考虑到二者:(1)历史属性相似:由农田次生演替而来;(2)地理条件相似:河道旁的河漫滩。(图片来源 / 千岛湖水源地保护公众号,摄于2023年12月)

黑水鸡在项目地内营巢。项目组基于对场地内原有鸟种的调查,最终确定保护对象为两类典型已有鸟种:黑水鸡(游禽)、鹭科鸟种(涉禽)。从种植食源植物、营造觅食地、隐蔽地、夜栖地、巢址地等几个方面考虑,利用原有地形、植被等优势为鸟类创造栖息地。(图片来源 / 千岛湖水源地保护公众号)

在该项目过程中,水基金充分与多利益相关方开展合作,并委托浙江理工大学作为第三方监测机构,对小五都湿地进出口的水质指标进行监测,评估水污染防治效果;对项目地的生物多样性进行监测,评估生态系统恢复措施的效果。监测结果显示,小五都湿地在修复后,水质明显改善,生物多样性显著提升,湿地的碳排放也得到改善。

除此之外,湿地的恢复项目还带动了当地社区参与。例如,在水基金项目组的挖掘下,威坪本地特色的辣酱作为优质农产品,通过多种渠道被销往境内外。出资参与保护的流域下游企业通过团建的方式志愿参与修复工作;水基金亦通过科普、技术培训等方式,提升本地社区居民对农业面源污染、生态环境保护、可持续生活等方面的意识和参与能力;项目的传播还扩展到了其他城市的各类市集、展览、科普活动中,取得了更广泛的公众意识的提升。

水基金开发的广受好评的威坪六月酱。采用来自上述恢复项目地青联村的本地老种子六月豆为主打食材,开发出歙县黄牛肉风味与千岛湖野生鱼风味两种口味,0催熟剂,0防腐剂。并且,售卖辣酱的收益5%回馈给小五都源生态保护与乡村社区发展。(图片来源 / 千岛湖水源地保护公众号)

事实上,除了威坪小五都入湖口的湿地,水基金在千岛湖还恢复了其他几处条件各不相同的河漫滩。

例如,同属威坪的七都源湿地,在土地用途上属于“耕地”,但由于常年受到库区周期性淹没,本地人无法进行农事活动,因而废弃为荒地。项目组在这些限制条件下采取了灵活的恢复措施,以生态保护及农业生产为基底,试验适用于湿地种植的、具有较强水质净化效果的农作物,营造出兼顾生态与农业作用的“可食湿地”。

项目地种植莲藕的场景。在七都源湿地,水基金项目组种植了江南特有的可食水生植物“水八仙”——茭白、莲藕、水芹、芡实、慈姑、荸荠、莼菜、菱角。这些植物既构成了农业植被,同时,其根系形成了高效过滤系统:茭白根须拦截悬浮物,水芹抑制藻类增殖,莲藕根基为微生物提供栖息空间,协同吸收水中氮磷污染物,对水质净化起到积极作用。(图片来源 / 千岛湖水源地保护公众号)

此外,在建德市的寿昌江流域航头生态湿地,水基金承接了世界银行上一期的"千岛湖及新安江流域水资源与生态环境保护项目"场地,进行第二期的生态改造工作。航头生态湿地属于典型河漫滩湿地,项目组构建了小微生境、引入本土鱼类及鸟类种群,重建复合植被群落,治理入侵物种,提升了河漫滩的生物多样性与应对病虫害及气候变化的韧性。

航头生态湿地一角。(图片来源 / 水基金)

汛期后对比。湿地目前已形成良好的水质净化能力,同时具备调蓄洪水的作用。(图片来源 / 千岛湖水源地保护公众号)

总结

良好的生态恢复项目始终离不开合理的流域空间规划、法律与政策支持、因地制宜的恢复技术、可持续的项目资助能力。在中国的流域治理中,河漫滩恢复的意识刚刚起步,关于土地供应与用途管制的法律政策亟待进一步完善,而河漫滩所涉及的多样化生境的基础研究同样有待积累及系统化,以服务于未来更因地制宜的恢复工作。

在技术上,河漫滩恢复的核心在于其与河流的重新连接,具体措施可以包括拆除堤坝及创建溢流开口来实现。同时,恢复河漫滩的栖息地,管理河漫滩内的排水渠、水利设施,同样是恢复项目在未来需要关注的内容。

在恢复项目的资源支持上,明晰流域不同空间利用的主要目的,平衡生态保护与经济发展的诉求,进行合理分区,加强流域的用途管制,并根据实地情况采取匹配的项目规划、融资及协同合作,是随着“基于自然的解决方案”作为主要恢复项目手段下沉至具体工作细节中最需要解决的前置部分。

河漫滩之所以千百年来为人垂涎,吸引着一代又一代人冒险定居、耕种,以及发展出复杂的社会形态,是因为洪水肆虐之后带来了肥沃的土壤。人类与众多生物一样为此牵动,竞相争夺。

丰厚的回报,源自于巨大的风险。

风险概率低的年代,人们肆意开发流域。而在如今这个气候风险剧增的时代,给河流松绑,“堵不如疏”的精神更应当成为主流。不仅是在流域的治理上,更广泛包括人类社会运行的方方面面。

- 发表于 2025-08-29 21:06

- 阅读 ( 1896 )

- 分类:行业